吹奏楽コンクールと教育的効果2015/07/28(火)

Facebook で、吹奏楽コンクール課題曲に関する伊藤康英さんの書き込みが回ってきた。

JBAの作品募集の審査をしていたことがあります。そのときは、導音の不自然な重複、意味のない連続5度など、これを演奏する子供たちの耳を悪くするおそれのある音の響きを持った作品は、譜面審査の段階でバッサリ落としていました。スコアを見れば、その応募者がどれだけ作曲を学んだかが分かります。

ああ、さすが伊藤さんだ。「子供たちの耳を悪くするおそれのある音」を排除したい、という志が本当に心強い。吹奏楽コンクールに関わる人は、こういう気持ちをいつも持っていて欲しいと思う。

ちと便乗させてもらうと、吹奏楽コンクールの審査基準についても、ちょっとどうなのかなと思うところがある。長い曲を時間制限に収めるためにカットして演奏するのは仕方がない面もあるのだけど、特に技巧的なところばかりを切り出して貼り合わせ、それをむちゃくちゃに速いテンポで演奏して、技術が高いのはわかるけど音楽はワケわからん、というような演奏が「勝ち上がって」いく。この審査員たち、演奏技術しか見てないんじゃないの、と感じることがある。こんな演奏を良しとする状況で、「勝つことの喜び」は身に付くかもしれんが、「音楽を作り上げる楽しさ」を実感することは難しいだろう。また、このような状況で勝ち残るために、いわゆる「強豪校」では部員に個人持ちの楽器を買わせ、個人レッスンを自費で受けさせていたりする。公立中学校でですよ。ちょっとよろしくないように思います。

多少技術的に瑕疵があっても、優れた音楽表現を目指している演奏は、志ある審査員ならわかると思うのですよ。そういう演奏が高く評価されるコンクールであってほしい。現状の吹奏楽コンクールは、音楽教育という面からはマイナスの効果がずいぶん大きいと思う。コンクールで燃え尽きて音楽から離れる生徒もいっぱいいるしね。どうして音楽教育の関係者がこの現状を放置しているのか、不思議でしょうがない。

INA226PRC を使った電流電圧計の製作2015/07/26(日)

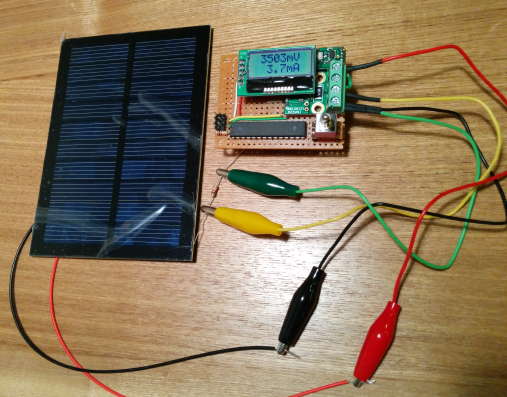

ストロベリー・リナックスさんで購入した INA226PRC を使って、電流電圧計を作ってみた。写真は、太陽電池モジュールに 1 kΩの抵抗をつないで測定しているところ。

最初、オペアンプをいろいろ組み合わせて回路を考えていたのだが、「Arduino で液晶」のライブラリをいただいた「オレ工房」さんのところで「INA226でお手軽電圧・電流測定」というそのものずばりの記事があったので、もうこれでいいじゃん、とあっさり方針変更した。

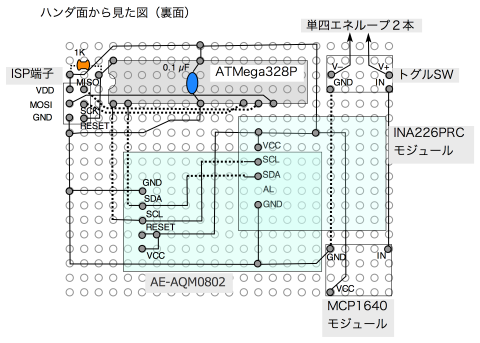

回路は下の通り。本当は回路図を書くべきだけど、きれいに正しく書く自信がないので、今回も実体配線図で失礼しています。先日テストした液晶モジュールを使っている。電源は、単四エネループ2本から、これまたストロベリー・リナックスさんの MCP1640 モジュールを使って 3.3 V に昇圧している。

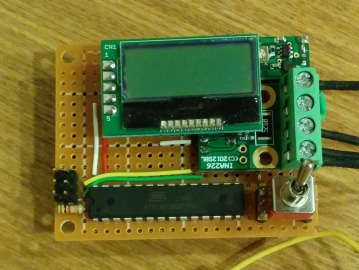

ハードウェアの外観はこちら。トグルスイッチが「上が切、下が入」なのが失敗だった。しょっちゅう間違えそうな気がする。

ファームウェアはまだ「オレ工房」さんのを少し改造しただけで、この装置には不要な部分がいっぱい残っているので、もう少し整理してから公開します。2015/08/04 追記:別記事で公開しました。

HIDaspx で ATmega328P の開発2015/07/25(土)

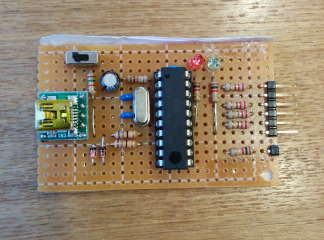

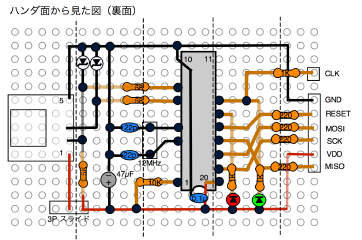

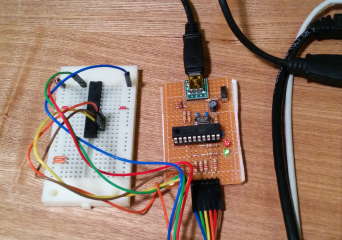

3月に書いた記事の続き。HIDaspx のハードウェアを組み立てました。hidspx の同梱ドキュメントにある「ユニバーサル基板での製作例」に従った。(2015/08/02 追記:6ピンコネクタのピン配列は AVRISP に合わせて変更してある。)

ATmega328P と接続。HIDaspx の GND, Reset, MOSI, SCK, Vcc, MISO をそれぞれ ATmega328P の 22, 1, 17, 19, 7, 18 ピンにつなぐ。

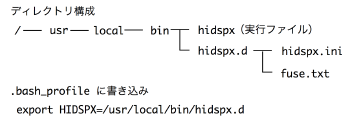

書き込みソフトの hidspx は、下のように /usr/local/bin にインストールする。補助ファイルの hidspx.ini, fuse.txt が同じフォルダに必要なのだが、fuse.txt は直に /usr/local/bin に入れると何のファイルかわからなくなってしまいそうなので、hidspx.d というフォルダに入れることにして、環境変数 HIDSPX を /usr/local/bin/hidspx.d にセットした。これで、どのディレクトリからでも hidspx が使える。

最初、hidspx の GUI ラッパーを作った方がいいかなと思っていたのだが、hidspx の引数は非常にシンプルなので、ターミナル直打ちでも十分である。Hex ファイルの書き込みは hidspx ファイル名.hex、ヒューズの読み出しは hidspx -rf、ヒューズの書き込みは hidspx -fl0bXXXXXXXX など。とりあえずこの3つを覚えておけば何とかなる。

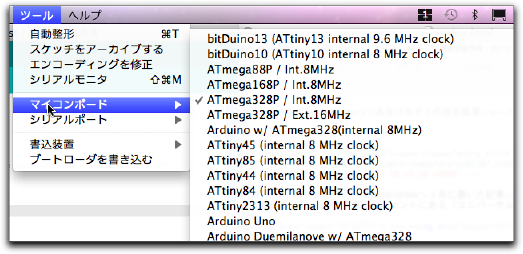

プログラム作成は、Arduino IDE を流用する。kosakalab さんの「Arduino IDE で ATtiny 他の開発」という記事を参考にして、書類/Arduino/hardware フォルダを設定。これで、Arduino 1.0.6 を立ち上げた時に、「ツール/マイコンボード」メニューの中に ATmega や ATtiny が現れる。

この方法だと、Arduino 用のライブラリを使うことができるので、とても便利。自前で Makefile を作ってターミナルで開発する方法では、ライブラリを使う時にえらく苦労する羽目になる。

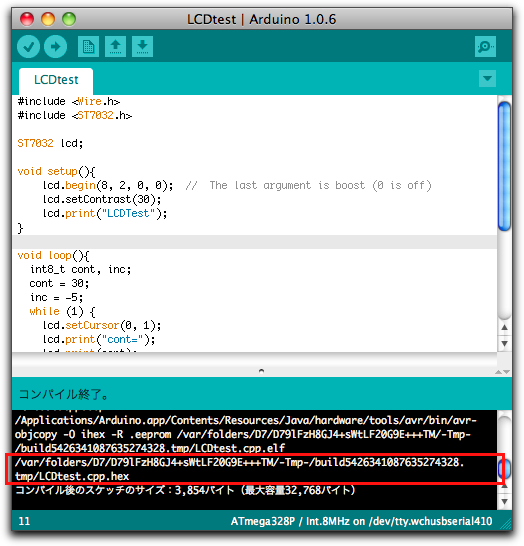

Arduino IDE は hidspx を認識しないので、書き込みはコマンド直打ちでやる必要がある。Arduino IDE の環境設定で「より詳細な情報を表示する/コンパイル」にチェックを入れておくと、コンパイル時に hex ファイルのフルパスが表示される(下図の赤で囲ったところ)。

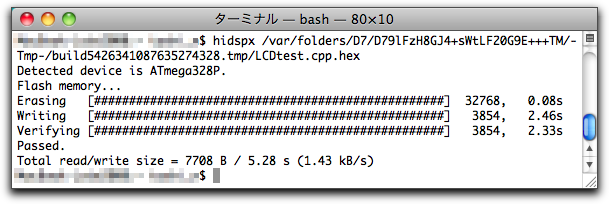

これをコピーして、ターミナルで hidspx を走らせる。

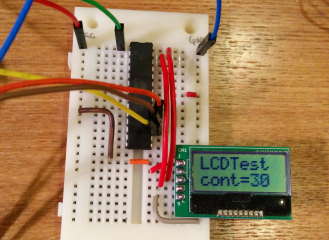

うまくいきました! (ATmega328P の pin 28, 27 をそれぞれ SCL, SDA に接続している)

Arduino で液晶2015/07/19(日)

ちょっと思うところがあって、Arduino で液晶表示のテストをした。だいぶ前に秋月で買った「I2C接続小型LCDモジュールピッチ変換キット」をハンダ付けで組み立てた。

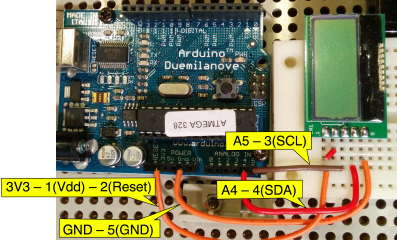

Arduino Duemilanove の 3.3V, A4, A5, GND をそれぞれ液晶基板の Vdd+Reset, SDA, SCL, GND に接続した。

「オレ工房」さんの「I2C液晶のArduinoライブラリ」をいただいて、「書類/Arduino/libraries」フォルダに入れ、Arduino 1.0.6 を立ち上げた。スケッチは下の通り。

#include <Wire.h> #include <ST7032.h> ST7032 lcd; void setup(){ lcd.begin(8, 2); lcd.setContrast(30); lcd.print("LCDTest"); } void loop(){ int8_t cont, inc; cont = 30; inc = -5; while (1) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("cont="); lcd.print(cont); if (cont < 10) lcd.print(" "); lcd.setContrast(cont); cont += inc; if (cont == 0 || cont == 30) { inc = -inc; } delay(500); } }

表示できました。コントラストの値が 5 ぐらいになると急に見えなくなる。

5V でも動作することを確かめた。この場合、液晶コントローラのコマンドで "booster circuit"(昇圧回路)をオフにする必要がある。「オレ工房」さんのライブラリでは、昇圧回路のビット(Power/ICON control/Contrast set レジスタの bit 2)が1で決め打ちになっているので、これを設定できるように改造しないといけない。このパッチを当てたあと、上のスケッチの lcd.begin(8, 2) を lcd.begin(8, 2, 0, 0); に変更する。液晶基板の Vdd/Reset を Arduino の 3v3 の代わりに 5V に接続して、変更後のスケッチをダウンロードすると、無事動いた。今度はコントラストの値が 20 ぐらいで見えなくなってしまう。たぶん電源電圧にもよると思うので、現場で調整が必要。

人工光合成でエタノール?2015/07/13(月)

「人工光合成で車の燃料生成 エタノール、大阪市立大」共同通信の記事。元のプレスリリースはこちら。「太陽光エネルギーを利用したエタノール燃料生成に成功」。一見、太陽光のエネルギーを使って二酸化炭素からエタノールを作った(ないしは、すぐにでもそれが実現しそう)と見えるのだが、この反応系で一番問題なのは、「還元剤として使っている NADPH をどうやって作るのか」という点です。NADPH はエタノールよりもはるかにコストの高い物質だから、「太陽エネルギーと安価な原料を使って NADP+ を NADPH に戻し、繰り返し使える」ということが示されない限り、NADPH を消費してエタノールを作ることにはほとんど価値がない。この点について何も語らないのであれば、このプレスリリースは不誠実であると言わざるを得ないな。ウソはついてないんだけど、大事なところを「専門用語に隠して」見えにくくしている、という点において。

「注文の多い注文書」(小川洋子、クラフト・エヴィング商會/筑摩書房)2015/07/09(木)

クラフト・エヴィング商會とは、吉田篤弘・吉田浩美両氏による制作ユニット。「ないもの、あります」という作品がある。本書は、小川洋子さんが繰り出す「ないものの注文書」五通に対して、クラフト・エヴィング商會がそれぞれ「納品書」を返し、それに小川さんが「受領書」を返す、というスタイル。また、小川さんが注文する「ないもの」は、それぞれがある文学作品にちなんだものになっている。残念ながら、どの作品も読んだことがない。

「ないもの、あります」でも感じたのだが、クラフト・エヴィング商會は、ちょっともったいぶってる感じで、自分の趣味にはあまり合わなかった。まあ、当方は雑なのが基本なんでね。本書は、小川洋子さんの力で読ませてもらった。「貧乏な叔母さん」がずばぬけて秀逸。「納品書」が意外でもあり、納得させられるものでもあった。切手が小道具になっているのもいい。

WiFi付きマイコン?2015/07/07(火)

IchigoJam フォーラムが「WiFi付きマイコン」の話題で盛り上がっている。何それ? Cerevo TechBlog の記事によれば、WiFi付き(技適済み)、マイコン内蔵で送料込み 1000 円だって。すごいんじゃない? これ1個でマイコン制御の何かを無線コントロールできるわけでしょ。今までのマイコン工作は、リモコン化しようとした途端にハードルが上がる感じだったけど、だいぶ状況が変わりそう。